ANATOLIA:

SULLE ORME DI REMOTE CIVILTA’

|

| Cittadella di Gaziantep |

Partendo da Girne, Cipro turca, con il traghetto si

giunge dopo circa tre ore a Taşucu, piccolo porto con spiaggia a lato, modesta

stazione balneare per un turismo tutto locale: la città di Silifke, l’antica Seleucia,

dista soltanto una decina di km. Fondata dal re di Siria Seleucio I Nicator nel

III secolo a.C., l’odierna Silifke ha ancora numerose rovine che ricordano la

pristina gloria: spezzoni di cinta muraria, un’immensa cisterna bizantina, la

cittadella (la strada sconnessa e deserta mi ha scoraggiato dal raggiungerla) e

ben accessibile in centro il tempio a Giove, del quale sopravvive oltre a

frammenti sparsi una sola colonna intera con capitello corinzio, che al momento

della visita era sovrastata da un paffuto nido di cicogna con inquilina

installata.

|

| Silifke, Tempio di Giove |

Bello il ponte di pietra sul fiume Göksu (in turco “acqua azzurro

cielo”), dove annegò Federico Barbarossa en route verso la Palestina per la 3°

crociata, il 10 giugno 1190, astutamente tuffandosi per rinfrescarsi con

armatura addosso in acque tumultuose per il recente disgelo a monte.

Sulle montagne del Tauro, a 1100 mt di altitudine e a 30

km da Silifke si trova un sito archeologico tanto affascinante quanto poco

conosciuto dal nome ingrato: Uzuncanburç[1],

dove da un lato si possono ammirare i resti di un acquedotto dell’antica città

romana di Olba, mentre sull’altro versante dell’altura sorgono i resti e le

numerose colonne del tempio greco a Zeus Olbios, preceduto da un ninfeo ben

conservato.

Anche qui parte dell’incanto del luogo è legato alla qualità della

luce sfolgorante di giugno nell’aria limpida, al silenzio rotto dal frinire di

qualche cicala e al panorama montano superbo. Incredibilmente c’è un servizio

pubblico di trasporto di andata e ritorno giornaliero per i contadini del

villaggio e i rari viaggiatori a piedi.

L’ufficio turistico di Silifke, il primo e l’ultimo aperto

e funzionante in ore d’ufficio che troverò in Anatolia, mi aveva rifornito di

dépliant seducenti sulle meraviglie archeologiche visitabili prima di Mersin,

direzione est: il castello di Korykos, Kizcalesi (il castello della fanciulla)

e le grotte dette del paradiso e dell’inferno.

|

| Particolare, Tempio di Zeus |

Quando avevo già un piede sul

predellino per scendere dall’autobus a Kizcalesi ho dato una rapida occhiata

intorno e ho fatto un balzo indietro per recuperare il sedile: a destra e a sinistra

della strada si assiepavano file compatte di moderni albergacci e spacci di

patatine fritte, e l’unico spiraglio nella muraglia di cemento lasciava

intravvedere una spiaggia con schiere di ombrelloni. Con rammarico ho cambiato

il biglietto e dopo due ore e mezzo interminabili con decine di fermate e

mostri di calcestruzzo schierati a nascondere il mare sono scesa per

esaurimento alla periferia di Mersin, grossa città con importante (e

invisibile) porto commerciale e di trascurabili attrattive. E pensare che la

Mersin arcaica, Yumuktepe (5000 a.C.),

era un importante snodo geo-culturale tra la Mesopotamia a partire dall’antica

Cilicia Pedias – oggi regione di Çukurova – attraverso il passo di Sertavul

nella catena del Tauro verso il Mediterraneo e la Siria settentrionale. Il

suffisso tepe dei toponimi arcaici

turchi indica un rilievo, un tumulo che racchiude reperti archeologici sepolti.

|

| Sarikeçili in viaggio |

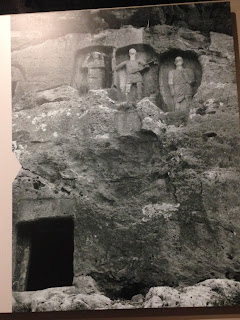

Della odierna Mersin apprezzo soltanto il Museo

archeologico che vanta scenografiche ricostruzioni di tombe intagliate nella roccia[2]

con statue mollemente adagiate su triclini e bei sarcofaghi romani; si proietta

inoltre a getto continuo un filmato molto interessante sull’ultimo esiguo

nucleo di popolazione nomade turca: i Sarikeçili[3],

pastori originari di un villaggio omonimo in provincia di Adana, filmato che

rivedo più volte per coglierne foto eloquenti e toccanti[4].

|

| Rock-cut tombs, Museo di Mersin |

Partendo da Mersin sempre diretta a est ho la cattiva

idea di fare una tappa a Tarso, anche se le poche righe della guida dovrebbero

scoraggiarmi, e ho quanto mi merito: l’abitato è banale e il museo che

raggiungo a fatica balbettando dieci volte in turco la stessa domanda sul

cammino da percorrere è chiuso, evidentemente da molto tempo, e mi chiedo per

quale perversità nessuno me lo ha fatto sospettare, dato che “aperto/chiuso”

sono tra i pochi vocaboli turchi che conosco. Introvabile la cosiddetta fontana

di San Paolo.

Dietrofront e treno per Adana: la linea Mersin-Adana è

l’unica connessione ferroviaria del sud Anatolia in funzione. Sorpresa: Adana è

veramente una città interessante e mi è parsa la più aperta al mondo non turco,

la più piacevole anche se difficile da girare a piedi date le distanze e i

lunghi viali pur alberati pulsanti di traffico, l’unica dove riesco a trovare bei

negozi e un ristorante con un’ottima cucina italiana gestita da una coppia

locale, quella cucina italiana che in genere all’estero snobbo ma che questa

volta mi sembra un regalo divino dopo parche cene analcoliche.

E il museo

archeologico è il primo di una serie di musei uno più bello dell’altro, che

sono stati il sale del viaggio e mi hanno fatto capire la differenza tra il vedere

tesori d’arte assira o babilonese al Pergamon di Berlino o al British di Londra

o vederli là dove la civiltà i cui tesori sono esposti si è sviluppata e si è

ahimè spenta. Anche dopo tre o quattro ore di visita non ho mai provato quel senso

di oppressione che mi coglieva al British, che è (o era, non so oggi) gratis e

che visitavo spesso quando studiavo a Londra.

Nelle prime teche ci sono

numerosi sigilli del calcolitico di terracotta, di pietra o anche d’osso,

provenienti dalla Siria e dalla Mesopotamia, risalenti al 7° millennio a. C;

venivano usati in ambito legale per inviare pacchi o lettere. Poi si succedono

straordinarie serie di tavolette d’argilla di pochi centimetri scritte in

finissimi e fittissimi caratteri sumerici cuneiformi, che rappresentano la

prima forma di scrittura intorno al 3500 a.C.

Sono registri contabili di merci

consegnate redatte da funzionari dell’Impero Ittita (1700-1200 circa a.C.) che adottò

la scrittura cuneiforme di origine assira. Le tavolette sono state

dissotterrate a Uruk, nella bassa Mesopotamia, la città del famoso re

Gilgamesh, protagonista dell’epopea omonima[5].

La tavoletta con un brano di questo poema la vedrò nel museo di Şanliurfa.

Imponente la statua del dio Tarhunda, eretto su un cocchio che era trainato da

due tori simboleggianti il giorno e la notte.

|

| Il dio Tarhunda, Adana |

l giorno successivo parto per Gaziantep, ormai entrando

nell’ex-Mesopotamia - vedere accanto la provvidenziale cartina fornita dal locale museo

archeologico, lo Zeugma Museum - che è uno

scrigno di mezzo km quadrato di mosaici romani magnifici e molto ben conservati,

e pour cause!

Infatti le ville romane dove si trovavano rimasero sepolte per

secoli, finché durante gli scavi per la costruzione della vicina diga Birecik

sul fiume Eufrate vennero alla luce e furono asportati per salvarli dall’inondazione.

Le raffigurazioni sono di una grande eleganza e nettissime: uno dei più famosi

è il dittico di Oceano e Teti, ma sono tutti mosaici stupendi: le tessere sono

minuscole fino a evocare veri e propri quadri, le espressioni dei volti

intense, i colori dei drappeggi sontuosi e cangianti, le membra hanno toni

sfumati e sono piene di movimento; una festa per l’occhio e per lo spirito,

anche se, pensando al lavoro artigianale di migliaia di schiavi curvi a

tagliare prima la pietra e poi le tessere, si riflette ancora una volta sul

sudore e sangue che la bellezza dell’arte spesso sottende.

| ||

| Oceano e Tei, Gaziantep |

|

| Museo di Gaziantep |

La Cittadella selgiuchide[6]

che domina Gaziantep su una altura appena fuori del cuore del centro storico è

tutta occupata da un museo inneggiante alla guerra d’indipendenza turca,

immediatamente successiva alla prima guerra mondiale, nella quale L’Impero

Ottomano si era schierato con gli Imperi Centrali. In particolare vi si celebra

la vittoria nella guerra franco-turca (1918/21) combattuta in Cilicia, che vide

la resistenza accanita contro le truppe francesi che difendevano gli interessi

della Francia di tre città soprattutto: Antep, Maraş e Urfa che riuscirono a

respingere il nemico. In seguito alla vittoria il nome delle città cambiò in

Gaziantep, Kahramanmaraş e Şanliurfa, premettendo ai nomi rispettivi gli

aggettivi “reduci”, “eroici” e “gloriosi” in onore dei combattenti. Peccato che

l’ombra dei Giovani Turchi aleggi pesante e che quanto esposto trasudi un

iper-nazionalismo e un militarismo trionfalistici molto fastidiosi, a scapito

di una documentazione storica spassionata chiaramente impossibile, poiché l’identità

nazionale turca si costituì contro le identità greca e armena che pure erano

parte integrante del patrimonio storico e culturale dell’Anatolia occidentale.

A quell’epoca il genocidio armeno (24 aprile 1915/1917) era ormai compiuto[7]

e si preparava quello che i greci chiamano “il genocidio dei greci del Ponto” e

lo strappo sciagurato dello “scambio di popolazioni” con annessa distruzione –e

massacro - di una città cosmopolita con una storia millenaria come Smirne,

l’odierna Izmir[8].

Intristita dall’esaltazione smaccata di un’epoca

relazionata a tali catastrofi, mi rasserena la visita a un antico hamam

trasformato in museo, costruito intorno al 1565. In Anatolia i bagni pubblici

esistevano sin dall’era del bronzo (3600-1200 a.C.) e prendevano come modello

le terme romane con il calidarium, tepidarium e frigidarium. Addirittura prima

del 1000 d.C. anche le popolazioni nomadi facevano il bagno in tende di pelli

chiamate çerge. A tutt’oggi in aree

rurali si fabbrica artigianalmente il sapone con liscivia e olio d’oliva (forse

anche grasso di montone, penso io, memore di una conversazione in Mali con una

collega che come grasso per la confezione di sapone aveva utilizzato i resti

del montone del Tabaski[9]).

C’erano già allora i massaggiatori professionali che usavano ruvidi guanti di

lana di capra chiamati keseler

(plurale di kese). Una vasca speciale

in una stanzetta a parte era riservata al bagno rituale (mikveh) dei clienti ebrei.

Lasciata Gaziantep procedo a est e arrivo a Şanliurfa,

dove vedrò il tempio del neolitico preceramico più antico del mondo[10]

(9600 a.C.) e, non lontano dal tempio, sia la grotta dove secondo la tradizione

(?) nacque Abramo che lo stagno sgorgato dalle fiamme che avrebbero dovuto

bruciarlo (da adulto), quando i carboni ardenti si trasformarono in carpe

guizzanti. Peccato che al mio arrivo il termometro segni 41 gradi C all’ombra.

|

| Leone di Basalto, Museo di Adana |

[1] La “c”

in turco suona g palatale (gi,ge italiano) e ç come c dolce (cena).

[2] Rock-cut

tombs in inglese, tipiche di molte zone dell’Anatolia, visibili a Dalyan, a

Fethtiye e appunto nella zona di Silifke e Mersin.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1ke%C3%A7ili,_Ceyhan

[4] https://www.youtube.com/watch?v=rYg9iuTlL3Y

( questa è un’intervista in lingua turca e non il filmato che ho visto nel museo di Mersin, tuttavia è evidente

il contesto pastorale).

[5] Uruk fu

nel 4° millennio una grande città che nel periodo del massimo splendore aveva

ben 80.000 abitanti in 6 km2, forse la più grande del mondo in quel periodo.

[6] http://www.treccani.it/enciclopedia/selgiuchidi/

[7] http://www.comunitaarmena.it/il-genocidio-armeno/

[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_popolazioni_tra_Grecia_e_Turchia

[9] Così si

chiama in Africa Occidentale la festa dell’Eid al-adha, festa del sacrificio

che commemora il sacrificio di Isacco risparmiato all’ultimo momento. Invece

nessuno salva i montoni.

[10] Le

ziqqurat sumere sono datate 5000 anni più tardi.